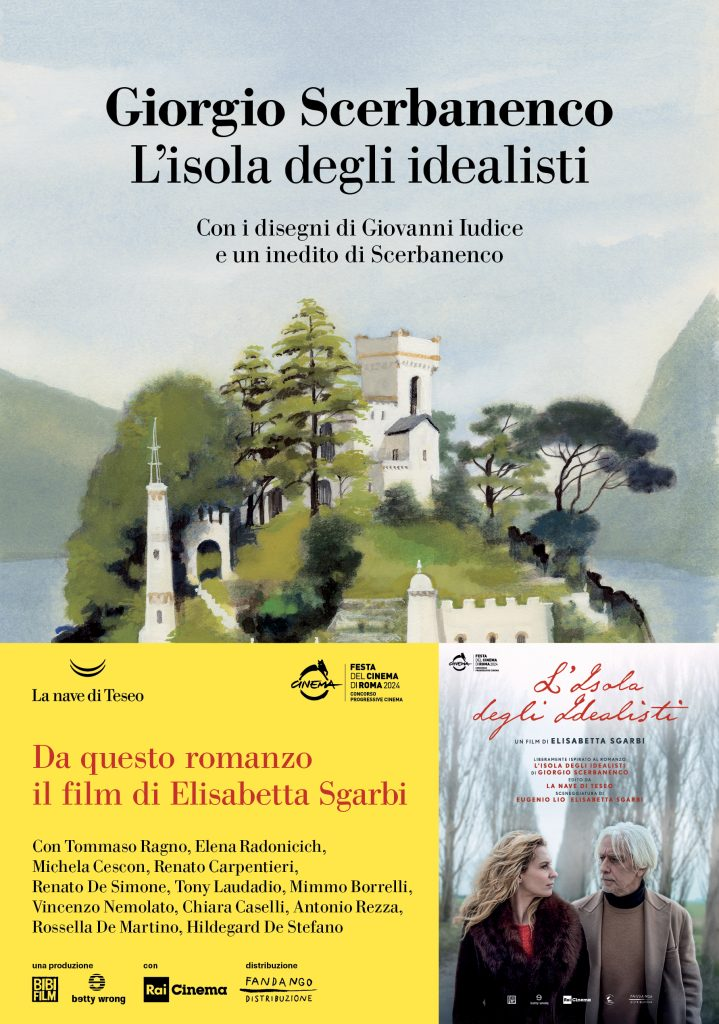

Regia di Elisabetta Sgarbi

Con Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Michela Cescon, Renato Carpentieri, Renato De Simone, Chiara Caselli

Liberamente ispirato al libro omonimo di Giorgio Scerbanenco, edito da La Nave di Teseo

Viviamo in un’epoca povera di significati, in cui tutti sembrano rincorrere l’effimero in una vana corsa senza vincitori né vinti. Colossi dello streaming puntano su contenuti – serie, film, show – che si possono seguire mentre si fa altro. Un segnale terribile, e una resa.

Per fortuna, ci sono film come questo. L’isola degli idealisti è liberamente ispirato a un romanzo del grande scrittore Giorgio Scerbanenco. Un libro andato perduto, ma ritrovato dalla famiglia dell’autore e infine pubblicato per la prima volta nel 2018 da La Nave di Teseo.

Il gancio narrativo è semplice e potente: una coppia di rapinatori in fuga approda su un’isola, sconvolgendo la vita e gli equilibri dei suoi abitanti. La vicenda è incalzante, fitta di trame e sottotrame, snodi che non ti aspetti. Ma a fare il film sono i personaggi e i rapporti tra di loro.

La regista Elisabetta Sgarbi, che con Eugenio Lio ha anche scritto la sceneggiatura, spiega: «I personaggi sono nati e si sono sviluppati, per lo più, già con il volto di chi li avrebbe interpretati, il loro corpo, i loro modi. Questo ci ha aiutato molto nello scrivere il film, perché, laddove la sceneggiatura non poteva e non doveva dire, potevamo immaginare un colpo d’occhio, un movimento, un gesto, una espressione che riempissero quel “vuoto”. Ma, soprattutto, a molti di loro – con cui ho una consuetudine, una storia, anche cinematografica – potevo dire (certa che non sarei stata fraintesa) di non sentirsi al sicuro, protetti da una storia: perché loro sarebbero stati la storia, la loro faccia, le loro mani, le loro parole».

Gli attori, tutti perfettamente calati nella parte, ci restituiscono personaggi verosimili e sfaccettati, pieni di luci e ombre. E, ancor più, contribuiscono a delineare rapporti fluidi, ambigui, a tratti anche struggenti e crudeli.

Ma questo è anche un film di grandi atmosfere. La collocazione temporale originaria del libro erano gli anni Quaranta del secolo scorso, ma la scelta è stata quella di spostare in avanti l’ambientazione, senza connotazioni precise. Ci troviamo in un tempo sospeso, in cui però vestiti, oggetti e auto rimandano agli anni Sessanta e Settanta. Da notare la presenza delle tante opere d’arte in scena, nella convinzione (della regista, ma anche della famiglia protagonista) che “le opere d’arte, mentre indicano un tempo, lo sospendono. Stanno e non stanno nel tempo. Catturano l’occhio, per destinarlo, poi, a una dimensione diversa”.

A contribuire alle atmosfere ci sono i luoghi. Quelli del romanzo (il lago di Iseo e Milano), sono diventati, nel film, luoghi innominati, remoti, identificati solo come “Villa Reffi”, il Mare”, “l’Isola”, “il Paese”. La nebbia, l’acqua, i chiaroscuri: tutto prende per mano gli spettatori e li porta a calarsi in una storia sempre in bilico tra il confinamento e “il resto del mondo”, le costrizioni (familiari e non) e le infinite possibilità legate al libero arbitrio.

Un film da seguire con il fiato sospeso, un thriller dell’anima che si interroga su questioni universali. C’è una redenzione possibile? La famiglia è più un supporto o una gabbia? Che spazio dare alle proprie ambizioni? Le vie dell’amore sono davvero infinite?

Un’opera che, una volta usciti dalla sala, continua a suscitare interrogativi, riflessioni e confronti. E certo suggerisce la lettura del libro da cui tutto è partito.